診療内容

脳神経外科疾患全般

当院は脳血管疾患(いわゆる『脳卒中』)の急性期を中心として、脳神経外科疾患全般を診療しています。可能な限り在宅復帰・社会復帰を目指し、周辺施設と連携しながら地域に根差した診療を目標としています。

脳卒中は2020年の段階で日本人の死因第4位に位置し、言語障害、運動麻痺など後遺症が残る可能性が高く、早期の診断や治療が重要な疾患群です。大きくは脳の血管がつまる『脳梗塞』と、血管が破れて出血する『脳出血』や『くも膜下出血』に分けられ、それぞれの疾患に応じた治療が必要です。

その他、外傷、認知症、片頭痛、てんかん、顔面痙攣、脳腫瘍など脳卒中以外の疾患も適切に診断、加療を行います。

主要疾患への取り組み

脳梗塞に対する治療

脳の血管が何らかの原因で閉塞して血流が流れなくなり、脳の細胞に障害が起こる病気です。大きくはラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓の3つに分けられ、各病型に応じて点滴、内服や高気圧酸素療法を行います。発症初期には、急性期血栓溶解療法(rt-PA治療)を行う場合があります。

近年では、血栓を回収する道具を用いた脳血栓回収療法(カテーテルによる治療)が行われており、治療が必要な場合には周辺施設との連携体制を取っています。

脳出血に対する治療

動脈硬化や血管奇形などが基礎となり、血管の破損を起こし出血をすることで脳を損傷する病気です。

血圧管理や安静が第一選択となります。出血の部位や量、症状に応じて外科的治療を考慮します。外科的治療は開頭術(頭蓋骨を血腫に応じて開ける手術)や、定位脳手術(頭蓋骨に小さな穴をあけて血腫を吸い取り除去する手術)があります。

くも膜下出血(破裂脳動脈瘤)に対する治療

主には動脈瘤(血管にできる瘤)が破裂することで脳を損傷する病気です。適切に診断、加療に努めています。未破裂(無症候性)脳動脈瘤に対しては、患者さまの御意見と最新の知見をあわせて治療の方向性を決定しています。

頭部外傷に対する治療

血圧管理や安静が第一選択となります。出血量や症状に応じて外科的治療を考慮します。外科的治療は開頭術(出血量に応じて頭蓋骨を開けて血腫を除去する手術)や、穿頭術(頭蓋骨に小さな穴をあけて血腫を除去する手術)があります。

認知症に対する治療

アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管障害型認知症、前頭側頭葉変性症など一般的な認知症の他、正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫、脳腫瘍等の外科的治療が可能な二次的な認知症、甲状腺機能低下症など内科的疾患に伴う認知症など原因は様々です。認知症サポート医として適切な診断や治療、家族へのサポートなどに力をいれています。

その他の疾患

片頭痛などの一次性頭痛、水頭症、感染性疾患(脳炎、髄膜炎)の他、脳腫瘍など様々な疾患があり、症例に応じて診断、加療に努めています。

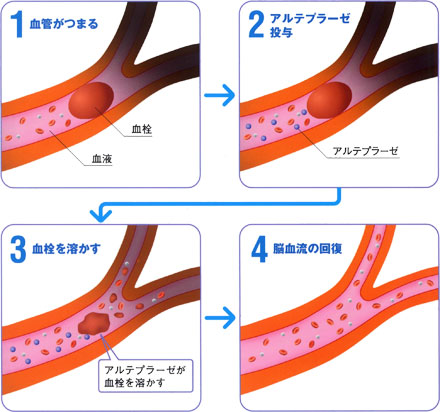

急性期血栓溶解療法(rt-PA静注療法)とは

脳梗塞発症後のごく初期に特殊な薬剤(rt-PA)を投与することにより、早期に脳血流の改善を行うことで脳の損傷を最小限に抑え、症状が改善することが期待されます。

脳梗塞を起こした血管だけでなく全身の血管に作用しますので、患者さまの不利益にならないよう投与の是非は主治医が判断します。

手術室の紹介

外来の流れ

初診の方は、できるだけ午前中に、食事抜きで、今服用している薬を持ってご来院下さい。

急患はこの限りではありません。

保険証、お薬手帳を提示

受付

診察

検査

(症状により検査内容は異なります)

検査結果、治療説明

会計

薬があれば調剤薬局へ

入院について

入院の手続き

入院中に必要なもの

入院に際し、次のものをご準備下さい。

品物には、お名前の記入をお願いします。

必ず用意していただくもの

- 印鑑

- 各種受給者証

- 保険証

- 介護保険証

- 現在服用中の薬※

- マスク

- 湯のみ(割れにくいもの)

- 箸/スプーン

- ティッシュペーパー

- ふた付きのバケツ

- フェイスタオル

- バスタオル(5枚)

- タオル(10枚)

- 筆記用具

- 前開きの寝巻き、肌着類

- 洗面道具(ハブラシ・うがいコップ・石鹸・洗面器)

必要に応じて準備していただくもの

- 楽のみ(目盛りつき)

- 運動靴(リハビリ用)

- 紙おむつ

- オネショシーツ

- ビニール袋(大きめのもの)

急なご入院により衣類の準備が間に合わない場合、衣類が届くまでの間、病衣の貸し出しを行っております。

(上:110円、下:110円)

また、入院中に必要な物を院内にて販売しております。ご利用の際は、スタッフまでお申し付け下さい。

お願いや注意事項

- 入院中は、治療に伴う安静・制限がある事を十分ご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

- 入院中も保険証・各種受給者証の確認を行います。

月が変わりましたら、保険証等の提示をお願いいたします。また、入院中に保険の変更等ございましたらお早めにご連絡下さい。 - 入院時、他院で薬(点眼薬含む)を処方されている方は必ずお伝え下さい。

- お電話のお取次ぎは、7:00~20:00となっております。

- 入院中の飲酒・喫煙は禁止いたします。

- 貴重品及び高額な金銭の持ち込みはご遠慮下さい。金品等の紛失、トラブルに関しては当院では責任を負いかねます。

- 書類・診断書等については、受付へお尋ね下さい。

- 当院は、職員へのお心遣いをご遠慮させて頂いております。

お支払いについて

- 入院費は毎月末に締切り、翌月の10日前後に請求書を発行いたしますので、月末までに受付にてお支払いをお願いいたします。

- 月半ばでの精算は、退院日当日に請求書を発行いたします。

- 入院費内訳についてご不明な点は、受付までお問合せ下さい。

- 高額医療費や介護保険などについてもお気軽にご相談下さい。

退院について

- 主治医・看護師より退院後の過ごし方や薬の服用について説明いたします。

- 退院後は通院が必要となります。最初の受診日をご確認下さい。

面会について

※現在は感染症予防の為、面会はお断りしております。

| 一般病棟 | 14:00 ~17:00 | 19:00 ~20:30 |

|---|---|---|

| ICU | 11:30 ~12:30 | 16:30 ~18:30 |

- 面会は時間厳守でお願いいたします。

- 面会される方は必ず看護師に申し出て下さい。

- お子様や大勢での入室はご遠慮下さい。

- 検査や病状により、面会を制限させて頂きます。

- 病状の経過により、機能回復訓練が開始されます。

リハビリ室での面会については、職員にお尋ね下さい。